私はコンシューマ機で遊ぶ時は通常RGBモニタでは使わず、普段から使ってるTVに繋いで遊びます。

(遊ぶ、という表現は間違ってるかもだけど)

昔のコンシューマ機をTVでできるだけ綺麗に遊ぶとなるとコンポジット出力かSビデオですよね。

で、何となくネットをブラブラしてたら、Everdriveでお馴染みのKrikzzさんとこのフォーラムで初代PCエンジンのS出力化改造の方法がアップされていた。

どうもアップした人は今年初めごろに違うとこで公開していたみたい。

PCエンジンのS出力化改造は昔からあまり例を見たことがなかったんだけど、コレは昔からあった方法なのかな?

一応、私が普段起動するPCエンジンはDUO-Rなので、初代PCエンジンの改造を基にDUO-RでのS出力化改造もしてみましたので書いておきます。

あ、因みに、このS出力化改造はコンポジット出力を殺して乗っ取る方法なので、普通に改造するとS出力専用機になります(笑

コンポジット出力も生かしたいのであれば、後述するようにスイッチを取り付けて切り替える必要があります。

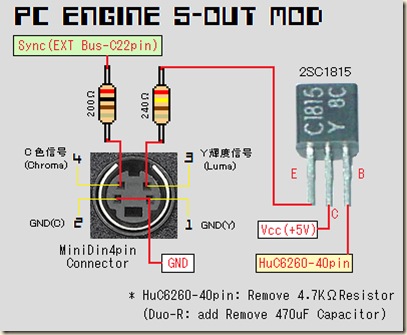

ってことで、上が基本の改造方法の図。

元のトランジスタは2N3904使ってますが、普通に2SC1815(NPN)を代用しました。

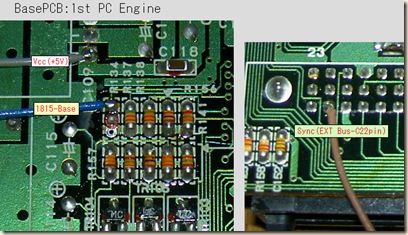

初代PCエンジンの基板はバージョンが幾つか在るようですが、右のコアグラ(Ⅱ)含めて改造ポイントはほぼ同じようです。

初代PCエンジンははんだ面にプラスチックカバーが付いてるから、まずそれを取らないといけないw

上左側、1815-Baseの配線箇所、4.7KΩ(R134)の抵抗を取り除いてから上側(HuC6260-40pin)へ配線します。

Syncは拡張バスコネクタを下にして左から2番目(EXTBus-C22pin)です。

Vcc(+5V)とGNDはレギュレータ(7805)の足にでも配線すれば良いでしょう。

.

次、Duo-R。

Duo-Rの場合、4.7KΩの他に、基板真ん中付近にある一番大きなコンデンサ(470uF)も取り除く必要があります。

これ取らないと映りませんw

(コンポジットとの切り替えで使うなら捨てないで残しておくと良い)

4.7KΩ(R919)は基板裏面にチップタイプが付いてます。

470uFコンデンサの+側がSyncになります。

この記事の一番上の写真と照らし合わせて配線すればOKです。

Duo&Duo-RXは未確認ですが、おそらく同じようにできるのではないかと思います。

.

で、上でも書いたように、このままではS-Video出力専用になってしまうんで、もしそれがイヤなら下記のようにスイッチ付けます。

初代PCエンジン系は1回路2接点スイッチを使って下半分のみで、Duo-Rなら2回路2接点スイッチを使う事になります。

そんなわけでできたのが上の感じ。

基板使うのメンドかったから空中配線で・・・って、この方法だとメイン基板取り外せなくなるから、できれば基板に載っけてソケット化しておいたほうが何かあった時に便利だと思う(^-^;

.

肝心な画質は下記のように。

左がコンポジット、右がS-Video出力です。

(Duo-Rでの出力ですが、初代PCエンジンでも同等)

輝度が強すぎる事も無く、にじみも取れてなかなか綺麗に映ってます(^-^)

当然ですがCD-ROM2も綺麗です。

大した部品を使わず簡単に綺麗に映せるので、普段S-Video入力があるTVにコンポジットで繋げて遊んでる人は是非改造してみてね~

.

ちょっと配線部分端折った感があるので、わかり辛ければ言ってくださいませね(汗

【追記:2012/12/2】

アップした画像が自動的に縮小されて違いがよくわからなかったので、わかりやすい画像を追加。

↑にじみ以外にも発色が良いことがわかります。

↑x200%にしてみるとドットの見え方が全然違います。

・・・ん~、こう見るとね~ちゃん(人)の場合はボケてたほうが綺麗に見えるような錯覚をおこしてしまうかもね(^-^;